「向日葵の丘」その昔、僕がトラブルメーカーと呼ばれた理由?

その昔、僕がトラブルメーカーと呼ばれた理由?

以前、先輩から「太田はトラブルメーカーだからな!」とよく言われた。といっても僕は仕事先で暴れたり、怒鳴ったりしたことはない。飲んで取り乱したこともない。にも関わらず、なぜ、トラブルメーカーと呼ばれるようになったのか?

映像の仕事はいろんなことがある。ま、通常の会社でもそうだが、理不尽なことや筋の通らないことがときどきある。上司が無茶なことを言い出したり、これまでの努力が水の泡になることもある。

あるとき、製作会社の社長から直接、任せられていた仕事があり、それが始まるのを待機。他の仕事を入れないでいた。ら、その仕事がすでに違うスタッフがやっているという話を聞いた。どうーなっているのか? 担当者に連絡すると、「別の人間に任せましたよ」という。だったら、まずこちらに連絡をして、同時に謝罪するのが筋というものだ。

そのためにスケジュールを空けて待っていたのだ。仕事がなくなったからと、すぐに別の仕事がある訳ではない。今月の収入がゼロになる。来月どーやって生活すればいい?ということになる。が、担当者は悪びれず「誰に任せるかは、こちらが決めることだよ」と開き直る。が、すでに僕は社長から依頼を受けているのだ。それを部下が勝手に依頼先を変えてどーする?

そんな理不尽なことが映像の世界ではよくある。が、ほとんどは仕事をもらうフリーのスタッフが泣き寝入りして終わる。文句をいって印象を悪くしたら、次から仕事がもらえなくなるからだ。だが、僕は許せなくて、殴り込みに行こうかと考えた。が、それは良くない。徹底して抗議。何週間も揉めて、結局、社長が謝罪した。仕事は戻らなかったが、キャンセル料が出た。そんなことがよくあった。

それを人から見ると「また、太田がトラブルを起こしている」となるのだ。つまり、おとなしく、理不尽に耐えればトラブルは起きない。悔しくても、我慢すれば平穏な日々が続くのだ。仕事もまたもらえるかもしれない。それを抗議するから「トラブルメーカー」と言われるようになった。つまり、僕自身は事件を起こさないのだが、理不尽な奴がいると、黙ってられなくなり、抗議する。それを「またトラブルを起こした」と思われたのだ。

そのために、いくつもの製作会社から追い出され、二度と仕事をくれないプロデュサーも多い。大手の会社から嫌われたことがある。が、踏みつけられているのに笑顔で仕事を続けることはできない。「太田はまっすぐだが、バカだ」と皆に言われた。

けど「トラブルメーカー」と名付けた先輩は意外に僕を理解。原因は他にあること把握していた。ただ、こうもいう。「普通、許せないことでも、相手が会社の人間とか、社長だと、仕方ないなと諦めるのに、お前は平気で抗議する。相手が強気に出たら、余計に対抗して行く。不思議な奴だよな?」

それから10年以上が経ち、今は仕事を依頼されるより、自身で企画し、僕が中心となってプロジェクトを進めることが多くなった。上からものいう奴がいなくなり、その種のもめ事はなくなる。が、こちらが依頼した製作会社や取引しているタレント事務所が理不尽なことを始めたら、対抗処置はとる。バカなことをするプロデュサーは追放し、いい加減な俳優は出入り禁止だ。

けど、それを「また、太田がトラブルを起こしているよ」とはもう言われない。ようやく、トラブルを起こしたのだが誰か? 理解される環境になったということか? ま、僕は言い出したら聞かないので、まわりが何とかしようとしてくれたりはする。ただ「***さんの顔を立てて我慢」とか、「***社とは今後も取引があるので穏便に」にはしない。映画を歪めたり、足を引っ張る奴はそこで終わりと思っている。

「監督。もう少し大人になりましょうよ?」と若いスタッフにも言われたこともあったが、それは譲れない。まわりにいい顔をしたり、無難に仕事ができることではなく。大事なのは素敵な映画を作ること。誰かの機嫌を取ることではない。それも次第に理解されて、今では大きな事件になることは少ない。が、「トラブルメーカー」で居続けることは大切だと思う。

おとなしく、我慢して、理不尽に耐えていても、次のステップには上がれない。大事なのは耐えることではなく、どうすれば問題を解決できるか? を考えることだと思う。喧嘩すればいいというものでないことも分かっている。が、じっとしても問題は解決しない。どんなときでも足掻き、声を上げ、抵抗することは大事。そんなふうに考える。

2015年06月04日 Posted by クロエ at 23:09 │Comments(0) │監督日記

祝・僕の前作「朝日のあたる家」バリ島での上映会が決定した!

「向日葵の丘」の前に監督した映画「朝日のあたる家」。一昨年に7ヶ月に渡る日本での映画館公開を終えたが、海外での上映はまだ続いている。最初がロサンゼルス、そしてシンガポール、ドイツ、アリゾナ、ニュージーランド。それに続く海外上映先がバリ島となった。

ラッキーなことに僕の映画は全て海外の映画祭、および海外で上映され、非常に評判がいい。「ストロベリーフィールズ」はカンヌ映画祭。「青い青い空」はロスアンゼルス。なので、新作の「向日葵の丘」も海外で上映できるといいな〜と期待している。

まずは「朝日のあたる家」バリ島上映会。英語版ポスターも作ってある。あとは地元での反応が楽しみ。

2015年06月02日 Posted by クロエ at 13:08 │Comments(0) │監督日記

「向日葵の丘」血がドロドロと言われて....納豆を食べる。

昨日、眼科に定期検診に行くと、「血がドロドロ。血圧も高過ぎです!」と注意された。

しかし、眼科で血の指摘されるとは情けない。このところ、宣伝活動で忙しくて食事に気をつける余裕もなく、休養も取れていないのが原因かもしれない。

そこで医療関係で働く友人に聞いて、タマネギスライスと納豆を毎日食べることにした。

血がドロドロだから、血が流れにくく、血圧が高くなるのだと言われた。

さあ、効果でるかな?

これ。タマネギ茶

ある方頂いた。以前にタマネギの皮が脂質を分解すると聞いて、タマネギの皮をむいてお湯かけて飲んだことがある。意外にお茶らしく。タマネギの味はしない。ウーロン茶に近い感じ。

でも、面倒なのにで、それ切りになっていたら、こんなお茶を頂いた。昨日も「血がドロドロ」と言われたばかりだし、油分が多いのかもしれない。と飲み出した。

グッドタイミングで感謝。

2015年05月29日 Posted by クロエ at 20:38 │Comments(0) │監督日記

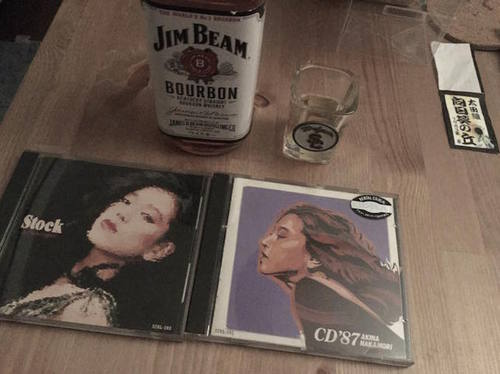

「向日葵の丘」今宵は 中森明菜を聴きながら、ジムビーンズ。

今宵は80年代後半の大人の歌を歌う

中森明菜を聴きながら、ジムビーンズ。

ほっとするひと時かな?

2015年05月20日 Posted by クロエ at 22:47 │Comments(0) │監督日記

漫画「漂流教室」を41年振りに読んで。 大人たちが時代を謳歌したツケを未来にまわしたことで、苦闘する子供たちの物語。

漂流教室を41年振りに読んで。

大人たちが時代を謳歌したツケを未来にまわしたことで、苦闘する子供たちの物語。

物語は都内の小学校が地震により、タイムスリップ。人類が絶滅、東京が砂漠となった未来に飛ばされる。教師たちはその事態を理解できず、取り乱し、様々な形で死んで行き、子供たちだけが残り。戦いながら生きて行く物語。

そんな子供たちを襲うあまりにも過酷な試練。「バトルロワイヤル」でも中学生同士が殺し合うが、こちらは小学生同士が殺し合い。大人が子供の食料を取り上げ、生き残ろうとする。

あまりの凄惨さに、何度も本を閉じて考えてしまう。空気は汚れ、海は枯れて、町は砂漠になり、草木はなく、雨は降らない。それは大人たちが自分たちの時代を謳歌するために、地球を汚し、資源を取り付くし、ぼろぼろにしてしまった結果なのだ。次の世代の子供たちに残すべき地球を破壊しつくした姿なのだ。

その中で生きて行かねばならない子供たち。教師たちは何の役にも経たず。ただ絶望して死んで行くのみ。そして自然を破壊しつくした前世代の大人たちの贖罪を子供たちが償うのが「漂流教師」という物語なのだ。

これはまさに今の物語ではないか? 30年経っても半減しないセシウム。2万4000年しないと半減しないプルトニュウム。そんなものを日本中にバラ撒いた大人たち。

そもそもは電力不足ではなく、一部の大人が儲けるために原子力は利用。使用済み燃料の処理もできず。10万年保管するというのも、未来の子供たちにそのリスクを委ね。自分たちは電気の恩恵を受けたい。そのツケは子供たちに!というのが現代の日本だ。

「漂流教室」では原子力ではないが、まさに大人たちが空や海を汚し、大地を傷付け、自然を破壊したことで、恵まれた生活を送ったために、子供たちが未来でツケを払わされ、苦しみ、怯え、悲しみ、傷つき、命を落として行く物語なのだ。なぜ、この子たちがこんな思いをしなければならないのか? 何度も涙が零れた。

そして、あたり前のことが、どれほどありがたく、かけがえのないものか?を感じさせる。僕が監督した「朝日のあたる家」でも描いたテーマだが、失って初めて幸せとは何かを実感する。

同時に、自分たち大人がいかに愚鈍で、子供たちの未来を壊しているか?も痛感せずにいられない。それが「漂流教室」という物語。41年前。中学1年生のときには気づかなかったテーマを感じた。

2015年05月20日 Posted by クロエ at 11:11 │Comments(0) │監督日記

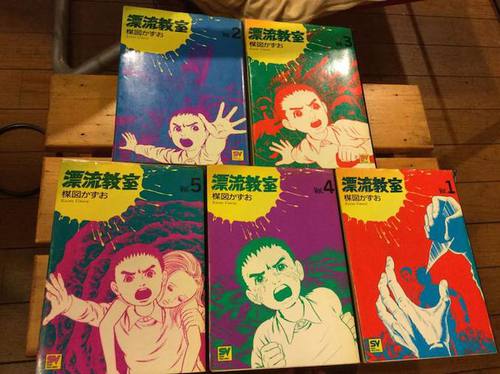

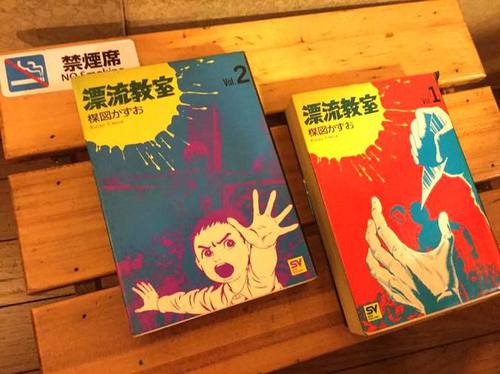

「向日葵の丘」41年振りに読んだ「漂流教室」衝撃だった。これは今の日本か?

ふと休憩で入った漫画喫茶で、梅図かずおの「漂流教室」の愛蔵版セットを見つけた。実はここ数ヶ月、読まねば!と思えていた漫画だ。が、すでに本屋にはなく古本屋を覗いても、なかなか見つからずにいた。

が、心に引っかかるときに、見つめなすと大抵、大当たりで、いろんなことが解明されたり、答えが見つかったりする。少し前なら「ワイルド7」がそれ。そして今回は、昨年、「向日葵の丘」を撮影する前から引っかかっていたことなのだ。

主演の常盤貴子さんが「漂流教室」のテレビ版に出演していたこと。僕の師匠である大林宣彦監督が原作を映画化していること。そして、その大林監督の作品に常盤さんが出演したこと(野のなななのか)さらに、原発事故以降の状況が何か漫画「漂流教室」にダブったこと等があり。もしかしたら、そこに答えが?と思えたのだ。

漫画は1974年。僕が中学1年生のときに、全巻を本屋で立ち読みしている。数時間かかって、最後まで読んだ。もの凄い衝撃で、自分がどこにいるのか?も忘れて、本屋の迷惑顧みず、立ち読みをした。が、あまりに凄惨な物語なので、買って帰って部屋に置いておきたくなかったという思いもある。本が部屋にあるだけで、毎日悪夢を見そうな内容なのだ。

当時13歳の僕はそれほど強いショックを受け。50歳を過ぎた現代に至まで漫画史上のベスト3の1作である。が、あまりに凄惨な話なので、読み直そうという気が起こらず、41年の年月が過ぎた。それが昨年辺りから、気になり探していたのだが、なかなか見つからない。

Amazonなら2000円ほどで文庫版が帰るのだが、なるべく大きめの版で読みたくて、調べると「愛蔵版」というのが存在した。でも、Amazonにはない。それからしばらくして、今日、近所の漫画喫茶でふと訊いてみると、「ありますよ!」と奥から出して来てくれた。おおーーーーーーーーーーー!という訳で、全5巻を三時間ほどかけて一気に読んだのだ。

41年前。中学1年生、13歳のとき以来の漫画。あのときは小学6年生の主人公に近い年齢だったが、今は物語初期に死んで行く大人たちと同じ世代になっている。が、40年の月日が経っても物語の凄さは変わらず、凄惨な物語に打ちのめされる。いや、あのとき以上の衝撃を感じ、途中で何度も涙が溢れた。漫画で泣けるのは本当に少ないのに、涙なしでは読めない。「ウォーキング・デッド」であり、「ワースト」であり、「カムイ伝」かもしれない。

13歳のときと同じく、読み終わったときに、自分がいる場所を思い出した。そうだ、漫画喫茶にいたんだ。そして家路を歩く自分が、久々にこの町に帰って来たかのように思えた。砂漠となった東京で、小学生の主人公たちと共に、あの凄惨な経験をして、戻って来たかのような気持ち。でも、まだ、打ちのめされて、心ここにあらずという感じで、商店街を歩いた。

詳しい感想はまたいずれ....

2015年05月19日 Posted by クロエ at 20:31 │Comments(0) │監督日記

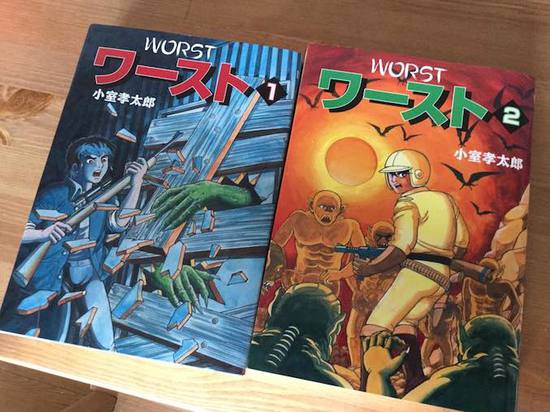

「向日葵の丘」漫画「ワースト」懐かしい。そして面白かった!

子供の頃に読んだ漫画。

10年ほど前に復刻版を見つけたが、高くて買えなかった。

が、この漫画。同世代の友人でも、誰に訊いても知らない。

覚えてないという。

それが、ある人が「覚えているどころか、持ってます!」

といわれ驚愕。40年ぶりくらいに読んだ。

結構、覚えているシーンもあって、夢中で上下巻を一気読み。

今でいう「ゾンビ」シリーズのような物語。

スケールの大きいSF作品。実に面白い!

2015年05月11日 Posted by クロエ at 18:19 │Comments(0) │監督日記

22年通った蕎麦屋が閉店。それだけだけど落ち込んだ...

下写真。その蕎麦屋のランチ。そばor うどんを選び、小さな弁当箱に入ったご飯とおかず。これが日替わり。680円。老父婦が2人でやっている小さな店。テーブルも3つしかない。二階に宴会に使える広い部屋があるのだが、この10年ほど使われていない。

味が抜群にいい!ということはないが、庶民的な味で、週に何回かは通った。実はこの店の隣に、喫茶店があり、そこは洋食ランチを出していた。そこにも15年ほど通ったが、数年前に閉店した。こちらは客が入らないからではないが、ポークジンジャー定食とか、ハンバーグ定食とかがあった。

20年前後通った、その2つの店がこの数年で相次いで閉店。何だか言葉にできない悲しさを感じる。その隣にラーメン屋があるのだけど、そこは劇マズで絶対に行かない。そんな店が残って、庶民の味の店がなぜ潰れていくのか?

蕎麦屋は55年間、営業していたそうだ。そのうちの約半分、22年間通ったことになるのか? あの老夫婦は今後、どーしていくのだろう? そんなことも考えてしまう。そして、あの蕎麦ランチをもう2度と食べることないと思うと、悲しい。

先にも書いたが、「美味しい!」というのではない。でも、毎日のように、当然のように食べた昼飯がもう二度と食べられないと思うと、寂しいものがある。でも、こうして時代は移り変わって行くのだろうか......

2015年05月04日 Posted by クロエ at 13:22 │Comments(0) │監督日記

向日葵の丘 監督日記 「ぜひ、うちで上映したい」とは言ってくれるが..

宣伝準備は順調に続いていているが、映画館公開の準備に苦戦している。先にもFacebookの記事で書いたが、一般の方は映画ができれば映画館は上映してくれるものと思いがち。だが、実際、映画館で上映するのは凄く大変なのだ。

まず、映画が完成してからしか上映交渉ができない。映画館側が「見なければ何ともいえない」というからだ。試写をして「これなら上映してもいいだろう」と返事をもらうと、次はこういう。「では、1年後にやりましょう」なんじゃそれは!という感じだ。だから、映画の鮮度がどんどん落ちて行く。撮影時に話題になり盛り上がったとしても、忘れ去られた頃にしか上映できない。

ひとつには作られる映画が映画館数よりも多いということがある。だから、順番待ち。でも、出演者がブレイクするとか、夏に上映するのがふさわしい映画であっても先に上映!とはならず順番!という映画館が多い。今ブームの****を描いた映画でも、「では、来年の春に」とか言われてしまう。その頃にブームは終わっている。

さらに、映画館は大手の映画会社を優先する。そのため、春休み、夏休み、冬休み、そしてゴールデンウィークは全て、大手のためにスケジュールを空けており、外部の映画は上映してもらえない。大手だからと必ずヒットする訳ではなく、むしろ夏休みに公開された大手の映画10本でヒットするのは1、2本。あとは大コケということが多い。場内はガラガラでも大手の作品を上映し続ける。

そうなると4大休みとゴールデンウィーク以外でしか、大手でない映画は上映されない。そのわずかな期間に、多くの映画の上映希望が来るので、1年待ちという事態が生まれるのだ。

今回の交渉でも「素晴らしい映画です。ぜひ、うちでやりたい!」と言ってくる映画館が結構ある。なのに「では、来年春!」とかいうので呆れてしまう。すでに撮影から1年が経とうとしている。それをさらに1年待てという訳だ。

応援してくれている人たちも、月日が経つにつれて熱さを失う。記憶が薄れ、「早く観たい!」という気持ちをなくしていく。だから、完成と共に公開したいのに、映画館が「1年後なら」なんて対応しかしない。

そんな訳で「初夏公開」を目指して来たが、かなりむずかしい状況だ。でも、来年なんていうのは話にならない。秋でもダメだ。「向日葵、枯れる季節だろ!」って感じ。夏が舞台の映画を秋や冬に公開してどーする? 遅くても夏だ。

そんな感じで、苦戦しながらも映画館交渉を続けている。何とか熱さを失わずに、もう少し待っていてほしい。こちらも全力で準備を進める!

映画館事情記事=>http://aozoraeiga.blog.so-net.ne.jp/2015-03-15-5

2015年04月19日 Posted by クロエ at 13:13 │Comments(0) │監督日記

「向日葵の丘」今週後半の行動。写真で紹介!

今週後半の行動。いろいろあって文章で書くと大変なので写真でご紹介!

車内でカレーライス弁当。

自分で作ったもの

名古屋到着。この公演のお手伝い。

公演は大盛況!

無事に終了。

ここはどこだ? あーそうか....

朝ご飯

ありがとう名古屋

お寺!

夕方。

夜食

朝ご飯

あ、常盤さんがボクシングしている?

お寺

ランチ

コメダコーヒー

ここはどこだ! ああ、そうか〜

朝飯。高くついた〜

映画を観るのも仕事

みそかつ&えびふりゃー弁当